咨询热线

18520818530在电子设备追求高效便捷的今天,大功率无线充电技术正以“隐形能量高速公路”的姿态重塑人们的生活方式。它的核心秘密藏在电路原理图中——那些看似复杂的线条与符号,实则是电能跨越空气传递的精密地图。

发射端电路设计:从直流到交变的能量转化

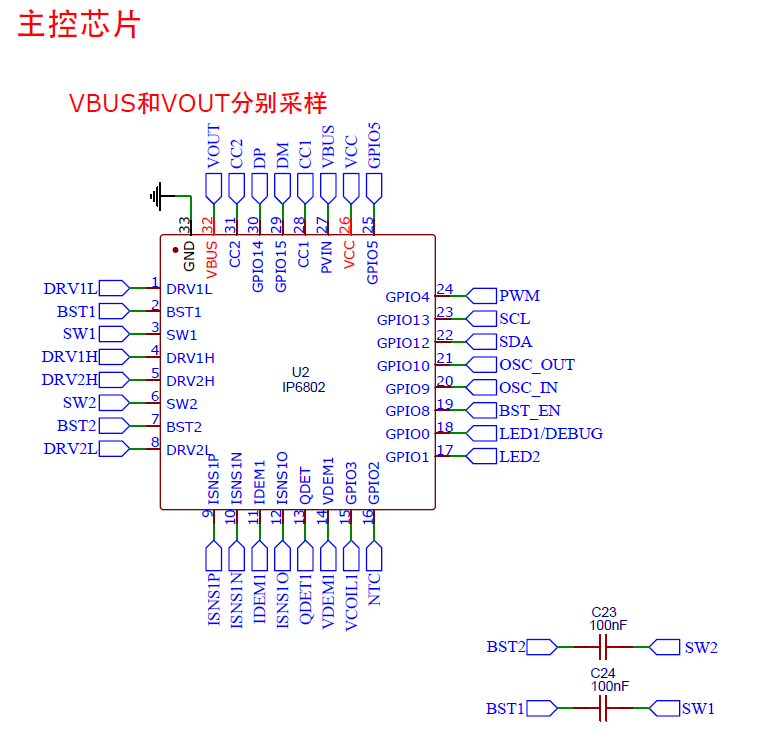

发射端的起点是微控制器(MCU),它如同乐队的指挥,以每秒千次的频率调度电流节奏。当直流电通过由四个MOSFET组成的功率全桥时,SW1和SW2两个节点交替导通,形成高达数百kHz的方波信号。这个过程类似于用快速开合的闸门将平缓的水流改造成汹涌的浪涛,为后续的能量传递奠定基础。

LC谐振电路是这个环节的“能量放大器”,线圈电感与匹配电容的协同作用,能将方波转化为高强度交变磁场。以电动汽车无线充电系统为例,当谐振频率稳定在85kHz时,其能量传输效率可达92%以上,相当于传统插电充电器92分钟的充电量,无线模式下仅需100分钟即可完成。NXQ系列控制芯片通过动态调节驱动频率,可自动追踪最佳谐振点,就像音乐会上的调音师确保每个音符的精准。

接收端电路重构:磁场到电池的蜕变之旅

接收线圈捕捉到的交变磁场,首先经过由4个肖特基二极管组成的整流桥。这个过程如同在湍急的河流中架设滤网,将双向流动的交流电转换为单向脉动直流电。LDO低压差稳压器随后登场,它的核心任务是消除电压波纹——这相当于给水流增加缓冲池,确保输出电压波动控制在±3%以内,避免手机电池如同坐过山车般承受电压骤变。

当系统检测到金属异物侵入时,FOD(异物检测)电路会立即启动保护机制。通过比较发射端功率与接收端实际获能的差值,可在0.3秒内切断供电。这项技术使得充电底座即使被钥匙覆盖,也不会像微波炉加热金属那样产生危险发热。

谐振匹配:能量传输的密码学

拓扑结构中串联/并联电容的配置,是工程师破解能量密码的关键。当发射端采用串联谐振、接收端使用并联谐振时,系统Q值(品质因数)可提升至200以上,相当于在嘈杂环境中建立起定向声波通道。实测数据显示,匹配良好的电路能使10cm传输距离下的效率衰减从45%降至28%,这种提升相当于把普通望远镜升级为哈勃太空望远镜的观测精度。

磁共振技术的引入进一步拓展了可能性。通过在收发两端设置相同谐振频率的线圈组,能量传输距离可延伸至20cm以上。这就像在河两岸设置相同振动频率的浮标,水流能量能通过共振波更有效地传递。某电动汽车厂商的专利技术显示,其共振耦合系统在15cm间距下仍保持85%效率,比传统电磁感应方案提升15个百分点。

热管理与安全设计的双重防护

大功率带来的热效应需要精密控制。多层PCB板内的铜箔走线通过蛇形布线增加散热面积,配合热敏电阻实时监控,可将MOSFET管温升控制在35℃以内。这相当于给电路装上智能空调,确保芯片不会像过载CPU那样发烫。某品牌200W无线充电器的散热系统,采用仿生蜂窝结构散热孔,其散热效率比传统方案提升40%。

在电磁兼容性方面,EMI滤波器的三阶π型滤波网络,能将30MHz以上的辐射噪声衰减60dB。这就像在能量传输通道周围建造消音室,避免充电过程干扰心脏起搏器等精密医疗设备。

未来进化:从实验室到产业化的跃迁

氮化镓(GaN)器件的普及正在改写功率密度极限。与传统硅基器件相比,GaN MOSFET的开关损耗降低70%,这使得300W无线充电器的体积可以缩小到手机充电器大小。某实验室原型机已实现50cm距离的5kW无线输电,这个功率足够驱动家用空调运行,预示着无插头家电时代的来临。

当我们凝视这些电路图上的符号与线条,看到的不仅是冰冷的元器件连接,更是一个正在成形的无线能量世界。从智能手机到电动汽车,从医疗设备到工业机器人,大功率无线充电技术正在书写着能量自由流动的新篇章。