咨询热线

185208185302024年12月,无线充电领域迎来一次静默却深刻的技术革命——WPC无线充电联盟正式发布Qi2.2标准,将无线充电功率上限从15W推升至25W,同时引入严苛的40°C温控机制。这一升级如同为无线充电赛道装上了涡轮增压引擎,既追求速度极限,又配备精密温控防护。短短8个月内,已有69款认证产品涌入市场,覆盖从手机到车载设备的全场景生态,标志着高功率无线充电从实验室走入千家万户。

效率跃升:每1度电的温度焦虑都值得关注

Qi2.2的核心突破在于功率与能效的双重跃进。相比上一代Qi2.0的15W上限,25W功率提升幅度高达66%,相当于将充电速度从“自行车代步”升级为“电动车通勤”。但功率提升往往伴随发热风险,为此Qi2.2新增的40°C温控标准,如同在充电电路中植入“智能体温计”,一旦监测到温度超标立即动态降速,避免设备成为“暖手宝”。

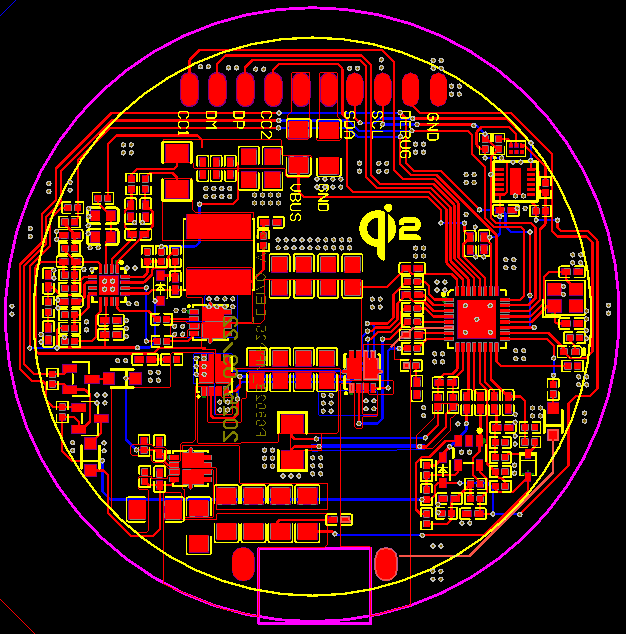

技术层面,Qi2.2的奥秘藏于芯片级优化。以MT5820发射端芯片为例,其动态功率调节技术可精准识别设备需求,实现5W(BPP基础功率)、15W(EPP扩展功率)、25W(MPP磁吸功率)三档智能切换。更值一提的是其15%能效提升——若将充电损耗比作“电力运输中的漏油”,这一优化相当于每充入100度电就有15度被节约下来,直接转化为更低的发热与更久的电池寿命。

磁力革命:不仅仅是“对准”这么简单

Qi2.2延续了Qi2的磁吸基因,却赋予其更强悍的物理性能。以典型模组MT5820为例,其内置的高导磁率磁芯阵列可产生950gf(约0.95公斤力)吸附力,相当于用磁力“钳”住设备,即便颠簸行车中也能保持充电线圈精准耦合。这种设计让无线充彻底告别“反复摆位”的尴尬,实现“一贴即充”的无感体验。

然而磁吸技术的普及仍面临生态挑战。尽管Qi2标准初衷是让安卓阵营效仿苹果MagSafe的磁吸设计,但多数安卓厂商尚未将磁环嵌入手机本体——这如同造好了高性能轮胎,却缺少适配的跑车。谷歌可能成为破局者:传闻Pixel 10将搭载“Pixelsnap”磁吸系统,若配合Qi2.2的25W功率,或能首次实现安卓阵营的“磁电一体”体验。

生态图谱:谁在抢滩25W新大陆?

截至2025年8月,69款Qi2.2认证产品构成了一幅生动的市场勘探图:

车载无线充以22款(32%)成为最大赢家:高功率与磁吸稳合特性天然契合行车场景,让车载充电摆脱“充得慢、易位移”的痛点。

多功能无线充(19款,28%)和桌面充(12款,17%)紧随其后:满足用户“一板多充”的集成化需求,例如绿联的多合一基站可同时为手机、耳机、手表供电。

手机端仅1款先锋:Google Pixel 10 Pro XL孤身闯入25W认证名单,如同荒漠中的第一株绿植,预告着更多终端即将破土。

品牌竞技场中,绿联以8款产品(占12%)领跑,其车载与多功能产品线布局最为完善;ESR亿色、贝尔金以约9%份额并列第二,前者侧重车载场景,后者专攻多功能基座。有趣的是,安克、倍思等消费电子巨头暂未全力押注,或许在酝酿更颠覆性的方案。

终端博弈:安卓与苹果的充电暗战

Qi2.2的落地正悄然改写手机厂商的竞争规则:

安卓阵营的破冰契机:Qi2.2首次明确将“主流安卓手机”纳入25W支持名单。谷歌的深度参与更被视作关键推手——Pixel 10若首发搭载Qi2.2磁吸方案,可能倒逼三星、小米等厂商放弃私有协议,转向通用磁电生态。

苹果的隐形升级:iOS 26测试版已显示对Qi2.2的支持,iPhone 16 Pro实测第三方Qi2.2充电器可实现25W峰值功率。这种“不官宣却兼容”的策略,既维持MagSafe配件溢价,又为用户暗开便利之门。

这场博弈背后是技术话语权的争夺。Qi2.2虽源于苹果MagSafe技术框架,但安卓阵营的规模化应用或将重塑市场规则——未来可能形成“苹果定义标准,安卓普及标准”的共生局面。

未来已来:无线充电的“三公里定律”

Qi2.2的普及速度远超预期。从2025年7月首批30款产品上市,到8月新增39款认证设备,单月增长率达130%,如同滚雪球般的技术扩散。这种爆发力源于三类刚需场景的成熟:

车载场景:25W功率可满足导航+音乐+快充的复合需求,22款产品如同22座“微型充电加油站”;

桌面生态:轻量化模组(如直径56mm、厚8mm的MT5820)可嵌入显示器支架、桌面插座,让充电行为“消失于无形”;

多设备协同:一芯多充技术使单芯片最高支持100W输出,笔记本+手机+耳机的“全家桶充电”成为可能。

结语:无线充的“生产力解放”时代

Qi2.2的意义远超功率数字本身。它标志着无线充电从“应急补电”迈向“主力供电”阶段——25W功率已接近有线快充入门水平,而磁吸设计与严苛温控进一步消除体验短板。当用户能随手将手机“啪嗒”吸附在车载支架、办公室桌面甚至床头柜上,即刻触发25W高效充电时,那种无需插拔线缆的自由感,将成为新数字生活的标配。正如从拨号上网到光纤入户的变迁,电力传输的“最后一厘米”消失之际,才是真正无感互联的开端。